随着教育行业的不断发展,导师制度在我国得到了广泛的推广和应用,在实际操作中,导师制度的实施存在一些不规范的现象,影响了制度的有效实施和教育的质量,为此,教育部近期出台了关于规范导师制度的文件,旨在明确导师职责、强化导师管理,提高教育质量,本文将就教育部关于规范导师的相关内容进行解读。

背景分析

近年来,我国高等教育进入大众化阶段,学生数量不断增加,教育质量成为了社会关注的焦点,导师制度作为高等教育人才培养的重要环节之一,对于提高学生的综合素质和学术水平具有重要意义,在实际操作中,一些导师存在职责不清、管理不到位等问题,影响了导师制度的有效实施和教育的质量,教育部出台规范导师制度的文件,旨在解决这些问题。

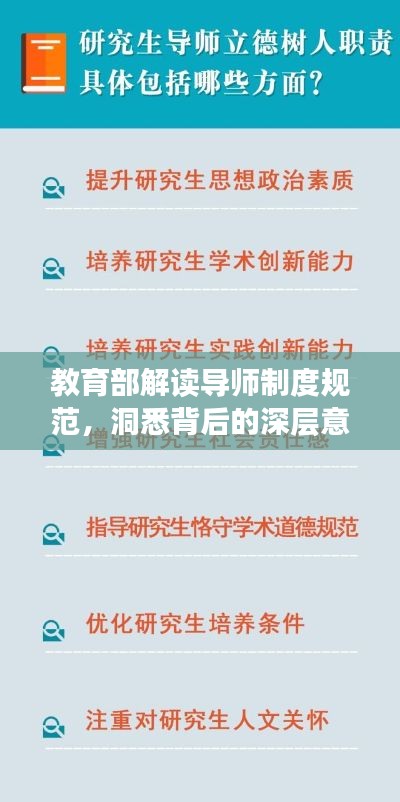

规范导师职责

教育部要求,导师应该承担起指导学生的职责,包括指导学生选课、开展科研、撰写论文等方面,导师还应该关注学生的思想道德素质、身心健康和综合素质的培养,导师还应该积极参与教育教学改革和学术研究,提高自身的学术水平和教育教学能力。

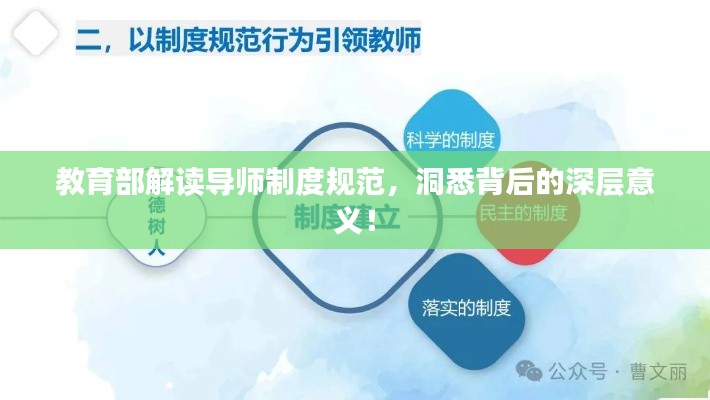

强化导师管理

为了确保导师制度的有效实施,教育部要求加强导师的管理,要建立科学的导师评价机制,对导师的业绩进行科学评价,激励导师积极履行职责,要加强导师培训,提高导师的教育教学能力和学术水平,还要建立奖惩机制,对表现优秀的导师进行表彰和奖励,对不负责任的导师进行问责和惩罚。

提高教育质量

规范导师制度的最终目的是提高教育质量,通过明确导师职责、强化导师管理,可以确保学生得到更好的指导和帮助,提高学生的综合素质和学术水平,规范导师制度还可以促进教育教学改革和学术研究,推动高等教育的发展。

实施措施

为了落实规范导师制度的要求,教育部要求各高校制定具体的实施方案,要建立健全导师管理制度,明确导师的职责和权利,要加强导师队伍建设,提高导师的素质和能力,还要加强对学生指导的监督和评估,确保学生得到有效的指导和帮助。

规范导师制度是高等教育发展的必然趋势,也是提高教育质量的重要举措,各高校应该认真贯彻落实教育部的要求,建立健全导师管理制度,加强导师队伍建设,提高导师的素质和能力,确保学生得到更好的指导和帮助,还应该积极探索创新,不断完善导师制度,推动高等教育的发展。

文章共计1164字左右,对教育部关于规范导师的内容进行了全面的解读和分析,希望对于关注教育行业的读者有所帮助。

转载请注明来自戴码定制,本文标题:《教育部解读导师制度规范,洞悉背后的深层意义!》

蜀ICP备2022005971号-1

蜀ICP备2022005971号-1

还没有评论,来说两句吧...